DAN

이번 과제를 통해 '지금 내게 없어서는 안 될 것'에 대해 생각해보게 됐다. 러닝 선글라스를 떠올려보기도 했고, 요즘 자주 들여다보는 가방을 꺼내볼까 고민도 했다. 하지만 결국 마음속 깊이 남은 건 단이였다. 단이는 나와 함께 사는 고양이이자, 어쩌면 내가 요즘 가장 많이 의지하고 있는 존재다.

처음 단이를 만난 건 '포인핸드'라는 유기동물 입양 앱을 통해서였다. 군 전역 후 고양이를 키우고 싶다는 마음은 계속 있었고, 펫샵이 아닌 유기묘 입양을 선택하는 것이 나에겐 더 자연스러운 판단이었다. (물론 이건 어디까지나 나의 생각일 뿐, 모두가 같을 수는 없다.)

단이의 첫 사진은 잊을 수 없다. 겁에 질린 눈망울과 살려달라는 듯 뻗은 앞발, 작고 뾰족한 귀. 사진 한 장이 나를 완전히 끌어당겼다. 망설일 틈도 없이 보호소에 전화를 걸었다. 그런데 아쉽게도 한 명의 대기자가 이미 있었고, 나는 기다릴 수밖에 없었다.

간절한 마음으로 기다린 며칠 후, 마침내 동물병원에서 전화가 왔다. 앞선 신청자가 입양을 포기했고, 내가 1순위가 되었다는 소식이었다. 전화를 끊자마자, 말로 표현할 수 없는 기쁨이 밀려왔다.

집에 고양이를 맞이할 준비를 하면서 나는 '가족을 들인다는 것'의 의미를 다시 생각하게 되었다. 사료부터 스크래처, 작은 장난감 하나까지 하나씩 준비하며 설렘은 점점 커졌다. 아이처럼 들뜬 마음으로 단이를 기다렸고, 마침내 우리는 서로의 삶에 들어오게 되었다.

그렇게, 단이는 이제 내 삶의 일부가 되었다. 없어서는 안 될 '마이 에센셜'이 되었다.

귀여운 단이

가끔은 이렇게 일도 방해하고

이렇게 우스꽝스럽게 잠도 자고

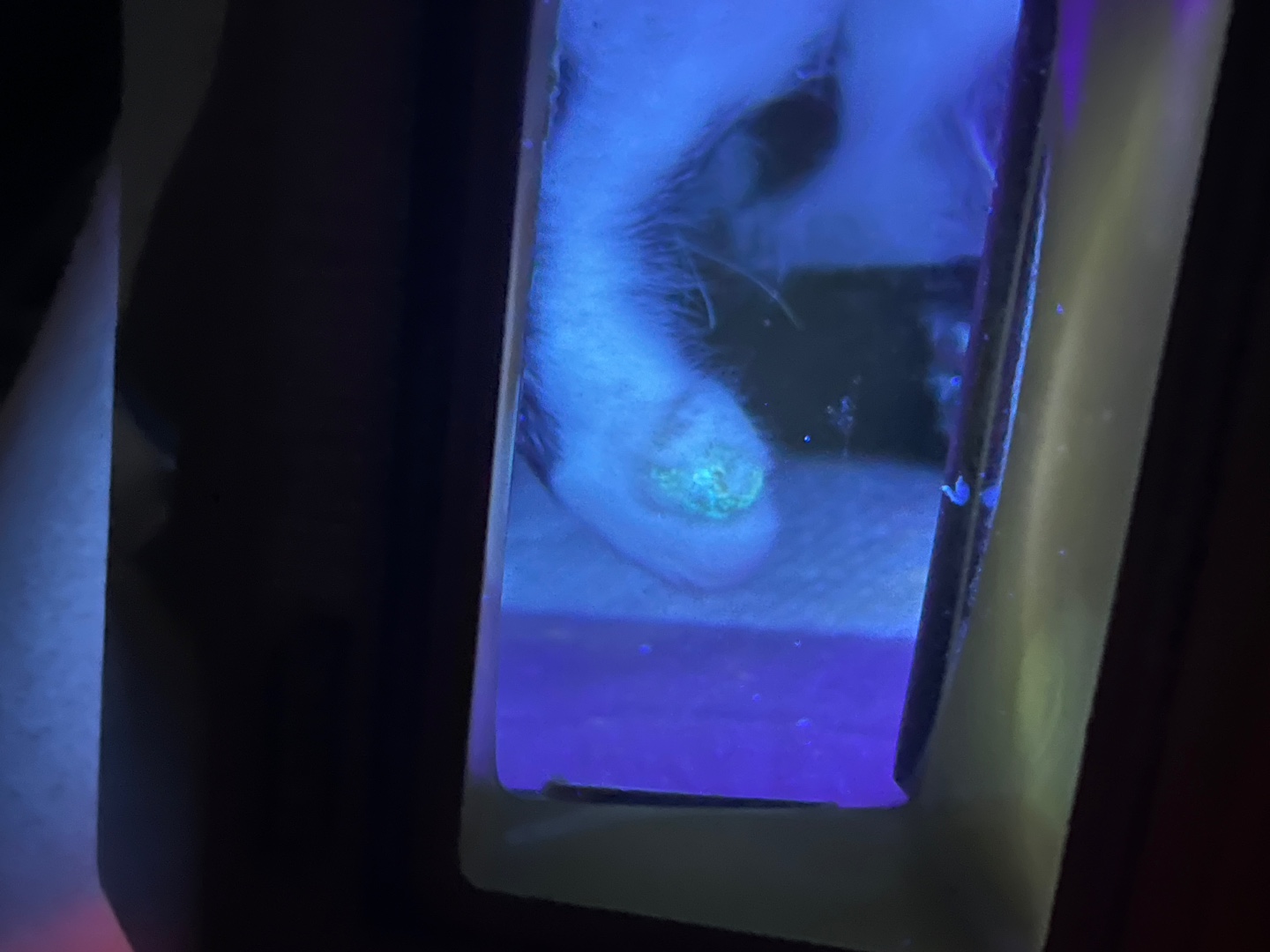

단이가 우리집에 온지 얼마 안 지나서 피부병에 걸렸다. 사람에게도 전염될 수 있다는 얘기를 들었을 땐 당황스러웠지만, 다행히 나는 괜찮았다. 병원에선 아버지 뻘의 경상도 출신 수의사 선생님이 농담처럼 말했다.

"이 병 안 옮으면 면역력 좋은 거고, 옮으면 장가는 다 간 기라." 웃으면서 들었지만, 그 말이 마음에 오래 남았다. 치료는 천천히 효과를 보기 시작했고, 단이의 피부 상태도 조금씩 나아졌다. 그런데 피부병이 나은 후, 단이의 기운이 눈에 띄게 줄어들었다.

밥도 덜 먹고, 캣타워에도 오르지 않고, 가만히 누워만 있었다. 병원에 다시 갔고, 피검사를 통해 '전염성 복막염' 진단을 받았다.치료가 쉽지 않다는 얘기를 들었고, 치사율이 높다는 말도 덧붙여졌다. 머릿속이 복잡해졌지만, 해야 할 일은 하나였다. '단이를 치료하는 것'

처음엔 병원에서 추천해준 약으로 치료를 시작했지만 큰 변화는 없었다. 이후, 인터넷을 통해 네이버의 '고양이 복막염 치료하기'라는 카페를 알게 되었고, 그곳에서 'GS-441524'라는 약을 접하게 됐다. 국내에서는 승인되지 않은 약이지만, 많은 보호자들이 선택한 방법이었다. 나도 그 길을 따르기로 했다. 치료는 주사부터 시작했고, 이후 알약으로 변경하면서 단이의 상태를 지켜보게 됐다.

'GS-441524'를 사용한 지 한 달 만에, 단이는 복막염 완치 판정을 받았다.치료 기간은 약 세 달 정도였다. 길다면 길 수도 짧다면 짧을 수도 있던 기간이지만 나한테는 너무 길었다. 병원에서 완치라는 말을 들었을 때는 안도감이 컸다. 치료를 하고 돌아보니 흔히들 말하는 '가슴으로 낳아 지갑으로 기른다'는 말이 실감났다.

하지만 돌이켜보면, 지갑보다 더 많이 쓰인건 마음이었던 것 같다.

지금은 너무 건강하게 잘 자라고 있고,

이렇게 밖을 보며 여유롭게 사는 어른 고양이가 됐다.

가끔? 보다는 자주? 아니 어쩌면 항상?

흔히 말하는 '금쪽이' 같은 모습을 보이곤 하지만 어쩌겠나, 그게 고양이다.

가끔 단이가 없었으면 지금 나는 어떻게 생활하고 있을까 라는 생각을 한다. 그럴때마다 어쩌면 나는 이렇게 온전히 생활하지 못했을수도 있겠다 싶다. 힘들 때도 즐거울 때도 항상 함께하는 것이 가족이지 않겠나. 나한테는 단이가 정말 가족이 됐다. 물론 단이가 물고 긁고 성질을 긁을땐 나도 사람인지라 화가 난다.

하지만 이 글을 쓰면서 또 생각하게 됐다. 차라리 이렇게 하더라도, 그저 평생 건강하게 곁에 있어주었으면 좋겠다고.